がんばったことを発表しました。

沢山あった中から、一番を発表しました。

一人ずつ、1学期の目標に対する反省と頑張ったことを発表しました。

お楽しみは「ダンス」です。「BTS」や「NiziU」の曲で踊ります。みんなノリノリで楽しむことができました。

夏休みも、事故やけがなく過ごしましょう。

2学期が始まると、修学旅行やパワー祭りがあります。

目標にして元気に頑張りましょう。

また、3年生は進路相談会を行いました。中学部を卒業した後の進路について本人、保護者、担任と一緒に考えました。全員方向性は決まりました。目標に向かって頑張りましょう。

1学期も7月20日水曜日の終了式で終わりになります。

1年生はがんばったね会を行いました。

お楽しみ活動では、水ヨーヨー釣りを行いました。

とっても楽しかったです。

なかなか釣れないようです。しっかりと狙いを定めて・・・。

先生にも協力してもらいます。

1学期の様子をスライドで振り返って頑張ったことを確認しました。

あっという間に過ぎてしまいましたが、たくさんの事を学習しました。

夏休みも、宿題をして、規則正しい生活をして、2学期元気に登校してください。

今回は、「JA会津よつば、まんまーじゃ」での実習の様子を紹介します。

担当の方と仕事場に机を運んだり、準備をしました。

今日の活動が楽しみです。

お米を400グラムずつ袋に入れて結びます。

出来上がった米を、倉庫に運びました。倉庫には米がたくさんありました。午後は、トマトに値段を貼って、店頭に並べました。

楽しく活動し、良い体験になりました。

もっとできることを増やしていきたいと思います。

就業・生活体験学習にご協力いただきました、JA会津よつば まんまーじゃの皆様ありがとうございました。今後ともご協力お願いいたします。

3年4組の生徒が就業・生活体験学習に参加しました。

その様子をお伝えします。

箱折りの仕事でしょうか?集中して取り組んでいます。

昼食の時間はほっとしますね。リラックスタイムです。

沢山の製品を数えたり、箱に詰めたりしたようです。がんばりました。

丁寧に袋に詰めている様子が感じられます。

根気強く取り組みました。

箱折りですね。しっかり山ができていますね。真剣なまなざしが印象的です。大変よくできました。

四人それぞれが、指導員さんの説明をよく聞いて取り組むことができました。集中して取り組むこともできました。働くことについて少し理解できたと思います。

ご協力いただきました、福祉の家の職員の皆様、ありがとうございました。

今後ともご協力お願いします。

6日(水)から8日(金)まで、授業参観日です。1学期は、各学部で学年、時間帯を分散しての実施です。

初日、中学部は3年生が対象でした。

学習の成果を発表したり、普段の学習の様子を見ていただいたりしました。

一人ずつ保護者さんの前で、学習の成果を発表しています。

ゲームを通して、楽しみながら学習を進めました。

学級での活動を中心に参観していただきました。

暑い中ではありますが、参観ありがとうございました。

生徒たちの励みになりました。

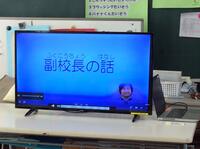

小・中学部・高等部で行う「みんなの集い」は、密を避けるために、分散して行いました。

学級や学年毎に他の学部の動画を視聴する形で実施しました。

学年毎に視聴しました。

中学部では校内実習の様子を紹介しました。

小学部のミニ運動会の様子を興味深く見ました。

高等部の生徒会が進行しました。

真剣に参加できました。

楽しいクイズもありました。

早く校内、学部間の直接の交流活動もできるようになってほしいと思います。

他学部の活動の様子は生徒達が興味深く視聴しています。特に中学部では、高等部生の活躍を見ると高等部への進学の期待が高まっていきます。

7月1日、只見線学習列車に参加しました。

8時40分 学校出発

9時38分 会津柳津駅発の列車に乗車

10時32分 会津若松駅着

11時10分 学校着 という、少しハードな日程でしたが、保護者の皆様の協力もあり、楽しんで体験することができました。

リフト付きの大型バスに乗り込み、学校を出発しました。

リフトで楽々バスに乗ることができました。

列車にJRの職員さんが、スロープを設置してくれました。

柳津駅を確認しました。

線路がきしむ音が気になるようです。

会津若松駅に到着しました。外はとても暑いです。

水分の補給に、保護者が来てくださいました。

ありがとうございます。

只見線学習列車の旅が終了しました。

JRの職員の皆様、奥会津観光の皆様、保護者の皆様お世話になりました。

ありがとうございました。

今回の就業・生活体験学習は、1名が参加し、リオンドールコーポレーション様で行いました。

キュウリやピーマンの袋詰めを行いました。

袋に入れる量を正確に量ります。

重さをしっかりと確認し、袋に詰めることができています。

最後に機械で口を閉じます。

昼食がおいしかったです。

仕事は大変でした。

午後もがんばります。

そして、午後までがんばりました。

短時間の体験でしたが、働くことの大変さと大切さを感じることができました。

リオンドールコーポレーション様、ご協力ありがとうございました。

今後ともご協力お願いいたします。

外国語(英語)の授業に、アリッサ先生が参加しました。

「自己紹介をする。名刺交換をする。」を中心に英語の授業を行いました。

アリッサ先生が来校して3年目になり、生徒とも仲良くなって、楽しみに待っている生徒も多くいます。

自己紹介

名刺交換の様子です。

楽しく取り組んでいますね。

英語の発音が上手になったのではないですか。

2グループに分かれての学習でした。

それぞれ記念写真を撮りました。

アリッサ先生また来てください。待ってます。

ありがとうございました。

3年生の就業・生活体験学習が始まりました。

4組、5組各1名、合計2名が1回目として参加しました。

目的は以下のとおりです。

・生徒が働くことへの興味関心を持つこと。卒業後の生活に対するイメージを持つこと。

・進路に対して、学校、保護者、事業所、福祉サービス、関連機関の相互理解を深める。

では、早速紹介します。

夢の樹さんで体験させていただきました。

いくつかの作業をがんばりました。

写真の作業以外もまだありました。

根気強く取り組むことができたのでしょうか。

午前中の活動が終わり、昼食の時間になりました。

表情がニコニコですね。

よほど待ち焦がれていたのでしょうね。

おいしく食べることができました。

午後もいくつかの作業を行い学校に戻りました。

やはり、いつもとは違う環境で疲れたようです。

次はコープさんでの体験の様子です。

あいさつの後、早速担当者の方の説明を聞いて、作業に取り組みました。

始めはジャガイモの袋詰めです。

決められた個数を袋に入れて口を閉じていきます。

一箱、試しにやりました。なかなか減っていかないようです。

減らないと思っていたジャガイモの袋詰めが、たくさんできました。

結局4箱を袋詰めしました。

機械を使って袋の口を閉じる作業は、なかなか難しかったです。

ジャガイモの次は玉ねぎの袋詰めを行いました。

昼食、休憩の時間です。

表情が和らいだようです。

おいしくいただきました。

午後も少し作業を行い、2時30分ごろに学校に戻りました。

大きさや傷んだものがないか判断しながら、袋詰めをすることが難しかったようです。

いい体験活動になりました。

夢の樹様、コープ様、ご協力ありがとうございました。

3年生の就業・生活体験学習は今後も続きます。